NEWS 最新情報一覧

A-TOM ART AWARD 2025 審査員総評

第8回目となるA-TOM ART AWARD 2025の審査会が終了し、10月に受賞者が決定いたしました。

今年度審査員を務めていただいた6名より、書類審査、最終審査会を通しての総評を頂戴いたしました。

麻生恵子

富山県美術館 主幹・普及課長 / 学芸員

第8回を迎えた「A-TOM ART AWARD」のテーマ「Humaning-人間すること-」は、「人間とは何か」、「自分とは何か」といった根源的で普遍的な問いを放っている。参加されたアーティストにとっても、自分自身の表現を見つめ直す、リアリティを持ったテーマだったのではないだろうか。

本展の公募作品は、サイズ、技法、材質、ジャンルも様々で、また実際の作品での審査ではなく、画像を含めた書類審査(第一次審査)、プレゼンテーション(最終審査)での審査ということで、審査自体たいへん難しいものだったが、条件や規定がほとんどない、この公募展ならではの、メッセージやテーマを持ち、新たな表現を生み出そうとしている、素晴らしい作品に出会うことができた。

姥凪沙の作品「Take Your Time」は自身の身体の問題を扱う。映像からは右手、右足、右耳が不自由な身体で泳ぐ姿がとらえられ、身体障がいについてのインタビューの言葉が流れる。約5年間の病気と闘った日々の証である薬の殻を集めたボトルも展示され、映像とインスタレーション、パフォーマンスが一体化した作品だ。言葉も日・英語、手話、口文字、点字で伝えられ、様々な人に向けて「身体を忘れないために」制作しているという。他者との対話から生まれる関係性についても思考が促され、力強く生を感じさせる作品が心に残った。日頃から通い、思い入れのある場所-校舎裏の雑木林を描いた辻純は、絵画の素材も自身で採取し、制作したという。まるでその空間に囲まれるかのような絵を創りたいと複数の視点で表現した大作に期待したい。鈴木一生は、物と道具を通して、土地とそこに根差した人間について考察する。即興的な組み合わせによる「オリジナル道具」を制作し動画で発信する作品は、ユーモラスで、有用性と労働について、さらには芸術についての問いかけともなっている。LI MUYUNの作品は無の美学である。使用されなくなった3000個の印鑑の名前の部分を、般若心経を唱えながら、手作業で削り落とし、その痕跡をインスタレーションとパフォーマンスで提示する。印鑑が象徴する名前、血縁、家族制度(家制度)からの解放は、自身の生への確信、再生の表現につながっていた。

これらのアーティストは、いずれも、現在、起きている様々なことに対して、自身に真摯に問いかけ、向き合う方法を示唆し、自身なりに模索した作品を提案していた点が評価されていたように思う。「Humaning-人間すること-」の多様性と可能性に触れることができ、また人間の表現とは何か、人間とは何かを改めて問い直す、貴重な機会となった。

伊東順二

美術評論家 / プロジェクトプランナー

やさしい世界が来るために

芸術が人間を題材にするようになってから実はそんなに長い時間が経ったわけではない。またそこに私たちがかけた努力は取り立てて大きなものではまだない。

しかしどうだろう。これから芸術を社会の糧にすることを担う世代はこんなにも人間の可能性と喜び、悲しみに寄り添おうとしている。ただ自分だけではなく地球上の生命全てを明らかにするために。やさしい世界が来るために。

それが審査の総評です。

筧 康明

インタラクティブ・メディア研究者 / アーティスト / 東京大学大学院情報学環教授

今回初めてこのコンペの審査に参加しましたが、幅広い表現手段とアプローチ、そして多様なテーマを持つ作品群に出会い、とても刺激的な時間となりました。『Humaning-人間すること-』というテーマのもと、障害や歴史、地域、環境、テクノロジーとの関係など、作者それぞれが自らの身体感覚と経験、記憶、そして調査に基づく知見を往還させ、社会に潜む構造や見えにくい関係性へと光を当てていた点が印象的です。

技術面でも、素材の選定から造形、デジタル/アナログの統合、空間や時間の設計、記録と提示の方法に至るまで、総合的な“体験の質”を意識した取り組みが際立っていました。プレゼンテーションでとりわけ注目したのは、①リサーチ——参照した資料や思考(試行)のプロセスを示し、アプローチを共有する姿勢、②表現の必然性——なぜこの素材・形式・語り口なのかを、形そのものが語っている点、③社会への問いかけ——どの対象に、どの環境で、どのような関係性を結ぼうと試みるのかという点です。必ずしも全てを満たす必要はありませんが、これらが噛み合った作品は、完成度に秀でていたのに加えて、私たちに考えさせる余白を持ち合わせていたように感じます。

総じて、本コンペは多様な想像力を、具体的な形と体験へと結び直す試みの豊かな集積でした。応募者の皆さまの努力と才能に敬意を表し、ここでの対話を契機にさらなる表現へと結びついていくことを楽しみにしています。

Giacomo Zaganelli

作家 / キュレーター / 活動家

I would like to express my sincere congratulations to the four selected winners because of the quality of their works and practices.Their ability to conceptualize and deepen their research, despite of their very young age, is truly astonishing.Said that, I would also like express my willingness to advise them on their careers, if this could be of interest to them.

Congratulations once again to all of you!

4名の受賞者の皆さんに、心よりお祝いを申し上げます。皆さんの作品と実践の質の高さ、そして若くしてここまで研究を概念化し、深める力には本当に驚かされます。また、もしご希望があれば、今後のキャリアについて助言させていただくことも喜んでお引き受けします。改めて、皆さん本当におめでとうございます!

丹原 健翔

作家 / キュレーター

ヒューマニング、つまり動詞として「人間をする」ことが今年のアワードのテーマに掲げられ、昨年に続き「当事者性」という概念が重要な評価軸となりました。

動詞としての「人間をする」とは、現代において人間であることそのものを一種の社会行為として捉える言葉だと理解しています。つまり、社会の一部としての個人が、社会にどう還元され、影響を及ぼすかを考え、実践するということを意味しています。それは「自分らしく生きる」「人間らしくのびのび生きる」「真面目に実直に」といった自己肯定のレトリックや、「脱AI」「デジタルデトックス」といった人間至上主義の言葉よりも、より広い視野をもつ言葉に感じられます。

近年の世界情勢を見ても、〈社会VS自分〉という感覚体系が人を孤独にし、新自由主義の先を模索する大衆は、仮想敵を掲げるポピュリズムに吸収されていく傾向が見られます。そうした中で、社会と相対するのではなく、その一部をなす個人としての感覚をもち、多様な視点を知り、学び、さまざまな事象について自分の立場を意識的に認識することが、よりよく「人間をする」ための社会的行為へとつながっていくのだと思います。こうした責任を抱える現代の個人にとって、他者のナラティブに触れる機会は極めて重要です。その意味で、アートという表現媒体には、これまでの美術史の枠組みとは異なる新たな意義が生まれているように感じます。

今回の受賞者たちは、それぞれが自ら「当事者性」のあるナラティブをもち、その語りを社会へ発信する意義を明確に示していました。その姿勢は、観客がよりよく「人間をする」ための思考の手がかりを与えるものであり、単なる自己表現にとどまらない深い社会的実践として機能していたように思います。

同時に、彼らの作品には、アートが安易に「正しさ」や「倫理」を提示するための手段として機能しがちな現代の傾向に迎合しない深みがありました。社会的課題を代弁するのではなく、その複雑さや矛盾を抱えたまま丁寧に提示することで、鑑賞者が自らの思考を差し挟む余地を残していた点が、今回特に評価された理由のひとつだと言えるでしょう。

「当事者性」は、個人である以上、誰しもがすでに備えているものです。もちろん、その希少性が評価されやすい側面も美術の世界にはあります。しかし、それぞれの物語や体験、視点の中には、その形がどうであれ、社会に投げかけるべき何かが必ず潜んでいるように思います。それを自らの内面と向き合う過程の中で見いだしていくこと――そこにこそ、AIやオートメーションが進む社会において、作家に求められる創造の手つきがあると感じます。

特別審査員 Yeji Sei Lee

アーティスト / A-TOM ART AWARD 2017受賞

私は今回、応募してくれた学生の皆さんと同じく、作品を日々つくり続けている一人の作り手、ペインターとして、審査に臨みました。

作品を拝見する上で常に大切にしていたのは、「つくる人」の視点を忘れずに、その作品が立ち上がる瞬間のエネルギーを感じ取ることです。

私が考える美術の面白さの一種の醍醐味といえば、自分の理解がまだ追いつかないような、「言葉になる前の衝撃」や「身体的な体感」と出会ったとき、そしてそのプリミティブな感覚に対して輪郭を与える必要性や緊急性がないことにあると感じています。

作品の背景やコンセプト、あるいは美術史的な文脈に対する理解はもちろん重要です。それらは、その作品が作家のどんなローカリティ(背景や土壌)から発しているかを知るうえで欠かせない要素であると考えます。しかし、最終的に作品が観る人に何を届け得るかというとき、やはりまず最初に出会うのは視覚的なインパクトであり、その瞬間に作品が放つ「温度」であると考えています。

私は、作品の素材や形式、あるいは展示の方法といった視覚的な構成が、単なる「技法」や「装飾」にとどまらず、作家の思考や感覚と深く結びついているかどうか、そして鑑賞者として、自分の中にどんなプリミティブな感覚が立ち上がるのか。そんな想像を働かせながら、作品に向き合っていました。素材が単体で存在しているのではなく、それらが作家の中で咀嚼され、ある種の「昇華」を遂げたとき、作品はただの物体ではなく、立ち上がる存在になります。そしてその瞬間、鑑賞者は作家のまなざしを二次的に体験し、そこから異なる世界を垣間見ることができるのだと思います。

だからこそ今回の審査では、説明しすぎず、けれども濁さず、しっかりと内側から「昇華された」作品かどうかという点を、ひとつの大事な軸として見ていました。

今回、特別審査員としてこのアワードに参加させていただく中で、自分とそう遠くない世代の作家たちによる、フレッシュで熱量に満ちた作品群と出会えたことは、私自身にとっても大きな刺激となりました。

これからも、皆さんと同じように制作に向き合う一人の作り手として、それぞれの場所で表現を続けていけたらと思っています。

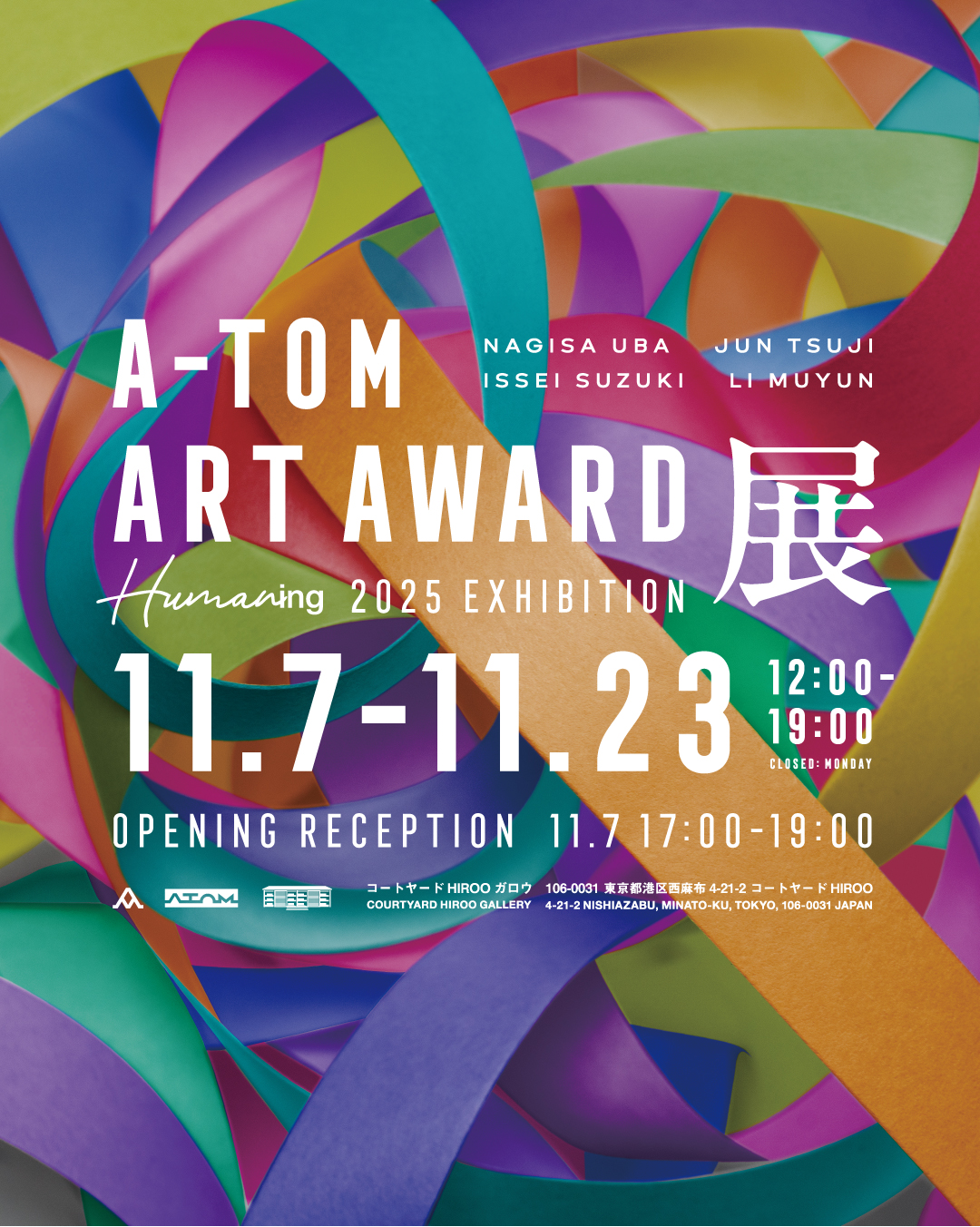

A-TOM ART AWARD 2025 EXHIBITION

会期:11/7(金)~11/23(日)

時間:12:00~19:00

休廊:月曜日

会場:コートヤードHIROO(東京都港区西麻布4-21-2)

入場無料

参加作家:姥凪沙、辻純、鈴木一生、リー ムユン

主催:株式会社アトム

詳細はこちら